2024.6.7(金)〜9(日) 晴

熊野古道・中辺路(滝尻王子〜小広峠)

(和歌山県)

参加メンバー 私 Yさん Oさん、Kさん、TNさん TKさん 計6人

昨年に引き続き、山酔会で熊野古道を歩く事にしました。

ここ数年、久しぶりに熊野古道を歩きを再開し、個人で紀伊路を、山酔会では小辺路を歩いています。

熊野古道はいくつかのルートがあり、その一つの中辺路は以前にも山酔会で近露王子から熊野本宮

までのコースを歩きました。

今回はその時に歩かなかった、西側の入口に当たる滝尻王子から近露王子を経由して小広峠まで

の区間です。

本来の山酔会の活動とは違いますが、熊野古道はなかなか面白いですので紹介したいと思います。

行程(1日目)

熊野川の川下りのみ(歩きなし)

桑名を9:00に出発。今日はゆっくりの出発です。桑名にYさんとKさんとTNさんに集合してもらいま

した。

東名阪・伊勢道・紀勢道と走ります。尾鷲の先まで高速がつながり本当に便利になりました。

途中、大宮大台辺りで雨が降り始めたので心配しましたが、何とか止んでくれました。

さらにR42号を南下。紀伊長島に11:00到着。まずは腹ごしらえで食事です。前回食べたお寿司が

いまいちでしたので、今回はしっかりと事前調査してお店を探しました。紀伊長島駅前の「笑(スマイル)」

というお店です。美味しかったです。

ここでOさんとTKさんが合流。お二人もこの店の事を知っていて来店されました。

食事を済ませ、新宮に向かいます。ここから熊野川沿いの国道311号線を北上し、熊野本宮大社

の方向に向かいます。

13:10に「道の駅 瀞峡街道 熊野川」に到着。

ここで集合したのは、ここから運行している熊野川の舟下りをするためです。ここから熊野速玉大社

近くの権現河原まで約90分間の川下りが楽しめます。(実は昨年も小辺路を歩いた後に乗る予定

だったのですが、川が渇水で運航休止となってしまいました。)

古の昔から、この熊野川を川で下るのが正規の道とされ、貴族たちが熊野本宮大社から熊野速玉

大社に巡拝する際に利用しました。(もっとも貴族の人たちだけの話で、庶民は雲取越の山道を歩き

ました。)その熊野川の川下りは一旦途絶えていましたが、地元の方の熱意と努力で再現されました。

おかげで現代の我々も川舟下りを体験できます。(値段がお高いのが玉に瑕ですが。)

余談ですが、この道の駅に水害の時の最高水位が記録された鉄塔がありました。軽く5mを越える

高さです。この幅の広い熊野川がこのような水位になるとはいったいどのように雨だったのでしょうか?

水害の時の最高水位の鉄塔

ところが、今年も渇水でスタート地点が変更になりました。道の駅から少し下流に車で移動して、

川原に降りてライフジャケットなど安全装具と菅傘を付けて乗船です。

木製の小ぶりの船です。昔もこんな感じの船だったのでしょうか?

以前、テレビでかつての川下り舟として3〜4人乗りの帆掛け船を紹介していたのを見た記憶があり

ます。それとは少し違いますが、充分スリルを楽しめそうです。

河原にて 乗船

川の流れに乗ってスタート、ではなく一旦上流に進みます。この船には船外機がついていて、上流にも

進めます。

熊野川を上流へ

船上にて

「布引の滝」「葵の滝」「釣鐘石」等の奇岩が織りなす景勝を見ながら下ります。語り部が船から望む

景色を案内してくれて、歴史や物語も一緒に知ることができます。岩にまつわる興味深い物語を聞か

せてくれました。舟上にて語り部による篠笛演奏もありました。(篠笛とは竹製の横笛です。)

語り部の説明風景

布引の滝と葵の滝

途中、「骨島」と呼ばれる真っ白い巨岩がうずくまる島に上陸し、しばし休憩。岩の上にも登れました。

この岩は龍の背骨と言われていますが、最近は渇水の為、岩の色が黒ずんでしまい、なかなか骨には

見えなくなってしまったそうです。

骨島の巨石上にて

川岸の急斜面にニホンカモシがいました。絶妙のタイミングでしたので飼っているのではないかとも

思ってしまいました。

ニホンカモシカ

その先では「」と呼ばれる、熊野権現が昼食したとも天照大神と熊野権現が碁を遊んだともいわ

れる島があります。島の上部は碁盤の目のような縦、横の筋があるそうです。

昼嶋

下流に向かって快調に進みます。最初は流れに任せて下るのだと思っていましたが、船外機で加速

しています。意外と流れは速くないようです。

ちなみに、大昔の川下りは、本宮大社の横から新宮の河原までの30数キロを半日かけて下ったそう

です。先程の篠笛はその退屈を慰めるためのものだったそうです。船の上では和歌なども詠んでいた

そうです。

下流に向かって進む

1時間半ほどで熊野速玉大社近くの権現河原に到着。下船してここから送迎車で道の駅に戻ります。

車に乗り宿に向かいます。国道311号線を一路近露の宿に向かいます。17:20に宿に到着。

この宿のある近露地区は中辺路の出発点の紀伊田辺と本宮のほぼ中間地点にあたる大きな山里に

あり、中辺路の要所の宿場でした。近露王子があり、王子の中でも最も早い時期に現れた王子のひとつ

です。熊野本宮大社に向かう人たちが近くの川で水垢離を行った記録もあります。

近露王子は、現在は近野神社に合祀されていますが、石碑が残りこんもりとした木々に囲まれて面影

を残しています。

今夜の宿は民宿ちかつゆです。

この宿には温泉がありますので、先に温泉にはいります。今日は歩いていませんので汗は流していま

せんが、温泉は良いものです。ほどなく、夕食の時間となりました。

食事はなかなか美味しかったです。

民宿ちかつゆ 夕食

ちなみに、今日の昼間の舟下りもこの宿も外国の方が多いです。宿の方に聞くと宿泊者の大半が

外国の方だそうです。

そのため食事メニューも外国の方向けの料理になっているそうです。何より温泉をやめようかと考え

ているそうで、理由は外国の方はシャワーだけで温泉に入らないからだそうです。

インバウンドで宿の値段が上がってしまったことを嘆いていましたが、こうした問題も出てきているの

ですね。

何はともあれ、今日は早めに寝て明日に備えます。

行程(2日目)

滝尻王子 → 高原熊野神社 → 大門王子 → 上多和茶屋跡 → 大坂本王子跡 → 近露王子

80 95 95 40 60

小広峠 → 中川王子 → 継桜王子 → 近露王子

25 30 65

朝5:30に起床。外を見ると見事な快晴です。

6:30から朝食を済ませます。ワンプレートのパン食でした。お弁当もお願いしていたのですが、

こちらもサンドイッチでした。これが外国の方用の食事ということでしょう。

朝食 昼食

車を1台近くのなかへち美術館の駐車場にデポさせてもらってもう1台の車で滝尻王子に向かいます。

バスもあるのですが何せ2時間に1本。丁度良い時間にないため、今回は車2台作戦を実施しました。

まず車で滝尻王子に向かい、近露まで歩いて戻ってから、もう1台の車で回収に出かける作戦です。

滝尻王子に7:30に到着。国道311号線をかなりの距離を走りました。でも国道は大きくSの字に

蛇行していますので、古道の距離は半分くらいでしょう。

かつてはこの滝尻王子社が、熊野三山の霊域の始まりとされていました。そのためでしょうか?

この王子の御社は現存する御社の中でも一番大きくて立派なのだそうです。

境内には「起点 熊野古道」の杭が立ち、熊野本宮まで500mおきに同じ形の杭が続いています。

この杭は参考になりました。

境内の隣にある滝尻茶屋には休憩所があります。この横で出店で有人で野菜や食事などが売られて

いるそうですが、この時間ではまだ出店はありませんでした。

ちなみに、この地区の漬物を使ったビーガンハンバーガーというものを販売しているそうです。

興味のある方は是非どうぞ。

ここにはトイレもあり、この先しばらくはないので使わせていただきました。

滝尻王子

標識柱 境内荷掛けられていた絵図 王子看板

天気は快晴。しっかり打と日焼止めを塗りました。今日は雨の心配はないのですが、天気予報では

明日から雨の予報です。このため明日歩く予定の区間を今日歩く事ができないか、いろいろ検討

しました。結果、近露に14:00迄に着け、全員の体調なども考慮したうえで可能と判断した時は先を

歩くという予定です。

ちなみに、中辺路の起点は紀伊田辺駅付近にあります。そこからこの滝尻王子までの間は、かなり

の部分が現在では宅地化されて完全に街の中です。この区間はいずれ歩くとして、今日は滝尻王子

から近露王子間の中辺路の道を歩きます。

7:40出発。滝尻王子の裏手から、背後にそびえる剣ノ山(371m)への急坂がいきなり始まります。

杉林の中の急坂です。私は登山もしますし、事前に調べてから来ているので驚きませんが、普通の道

だと思ってきた方は驚くでしょう。

坂を登り始めたところに大きな岩を木の根が包み込むように巻きついているところがあり、如何にも

熊野古道らしい雰囲気を醸し出しています。

最初の急坂の登り

剣ノ山まではきびしい登りが続きます。実はこの坂の登りが厳しすぎたのか鎌倉時代からは少し西側

の汐見峠越えが主流になってしまったそうです。(現代もそして昔の人も楽をしたかったのは同じですね。)

途中で休憩をとりながら一歩一歩登ります。「胎内くぐり」の看板が建っています。その先の岩の所に

大きな穴が開いています。7:55着。

ここが「胎内くぐり」です。大きな岩と岩の間に入口側の大穴が開いていて、中に入るとその先から

出られます。ですが出口側の穴は小さくて、私の体だとギリギリでした。

胎内くぐりの入口と出口

そこから5分もかからない所にに「不寝(ネズ)王子跡」の石碑が建っています。8:05着。

ここは滝尻王子から距離にして約500m、標高差にして100mの地点です。

不寝王子の名称は中世の記録にはなく、元禄年間の「紀南郷導記」に「ねじ王子」という小社の跡が

あると記されているだけで、その来歴は不明確とされています。時代が下ってから作られたものかも

しれません。

不寝王子の碑

乳岩等の大岩が並んでいます。さらに「剣ノ山経塚跡」までは登りが続きます。看板が随所にありま

すので迷うことはありません。もともと1本道です。

500m毎の杭

この辺りがいちばん急な箇所のようです。木の根っこが地面の上に張り出して階段のようになって

います。

急斜面を登る 木の根っこの階段

その先で一旦平らな道になります。ですがすぐ先でまた登りとなり、そこを登り切ると広場のように

なっている平らなところに到着。「剣ノ山経塚跡」と「371m」と書かれた看板があります。

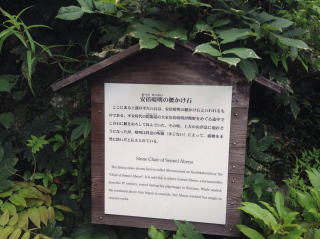

ここが剣ノ山の山頂です。8:20着。一角に説明板が建っています。世界遺産に認定されて以来、

整備が進んでいて、各所にこうした説明板がありました。

剣ノ山経塚跡 説明板

山頂からは当然下ります。緩やかな、所々に階段や石畳の残る道です。

と思っていたらまた登りが始まります。ですが距離は短く、最後に階段を登ると飯盛山の山頂と思わ

れるところに到着。8:30。北西方向が開けていて、先ほど走ってきた国道311号線と周りの集落

が眼下に広がっています。

飯盛山山頂からの景色

飯盛山山頂にて

山頂からは当然下ります。写真のような現在位置を示す表示もありました。ここは4番で近露は26番

です。ところがこの標識は遭難した時の連絡用の為、均等な距離で設置されておらず、短かったり

長かったりで、残り距離の参考にはなりませんでしたが、現在位置の確認の役には立ちました。

古道の周りには木が生い茂っています。いろいろな木があります。この時期はどの木も緑の葉をつけ

鮮やかでした。青モミジのトンネルもありました。

古道も一部石畳の箇所がありました。8:55。

遭難時の連絡用の標識 青モミジのトンネル 石畳の古道

25分ほど歩くと林道と交差します。「熊野古道」と書かれた案内標識に従って左側の丘に階段の道を

登ると、緩やかに登る歩道になります。そのあと階段状の登りが始まります。

その途中に針地蔵尊があります。9:00に到着しました。

針地蔵尊

この辺りは古道感満載の山道が続いています。ですがよく見ると右手には舗装された林道があり、

左手下の山麓には住宅地が広がっています。ま、過去と現代が共存しているということで。

ですが古道歩きの良さは味わえます。そのため、歩いている方も多く、抜きつ抜かれつで多くの方と

会いましたが、それにしても外国の方が多いです。半分は外国の方でしょう。アジア系の方も日本語

ではありませんでした。

さらに15分ほど続き、登り切ると広場に出ます。9:20着。

何もありませんが、ここがNHKの中継所だったところのようです。前方下に高原(たかはら)の里が

見えてきました。

その先の古道沿いには畑やお店が数件ありました。宿と思われる家もありましたが、表示がなく

いまいちよくわかりませんでした。

畑 喫茶&宿

その先で山の斜面いへばりつくような感じで家が建っているところがありました。余計なことですが、

ここで暮らすのは大変だろうなと思ってしまいました。

車道の横を少し歩けば高原熊野神社に到着です。9:30着。

平安時代の熊野九十九王子社には数えられていませんが、熊野本宮大社から御神体が勧請された

高原熊野神社の社殿は、中辺路で最も古い神社です。何本もの楠の大木を背後に控えた優雅な

朱塗り檜皮葺の春日造の社殿は、応永十年(1403)のもので、熊野古道沿いの神社では現存最古の

ものです(県重要文化財にも指定)。建仁元年(1201)の「熊野御幸記」にはその地名が記されており、

藤原定家が立ち寄った事が記されています。世界的博物学民俗学者の南方熊楠は、明治時代末期、

この鎮守の森や神社を守り残したことでも知られています。

高原神社社殿 碑

社殿内の休憩所の天井には見事な竜の絵がありました。龍の彫り物の像も置かれていました。

社殿天井の龍 龍の彫り物の像

高原熊野神社から100mほど先に「高原霧の里」があります。9:35着。ここは滝尻王子から近露王子

までの区間の大体1/3の地点です。約2時間で到着しましたので快調なペースです。

ここには休憩所とトイレがあり眺望も良いので休憩です。休憩所の広場ではコーヒーやパンの販売を

していました。休憩所の中でもいろいろ売っていました。珍しい芋餅というものを売っていましたので、

おやつ代わりに買って食べてみました。 まあ、ちょっと変わった味の大福餅といったものでした。

高原霧の里休憩所 眺望図

北方向に山並みが連なっています。北東方向に昨年小辺路を歩いた時に登った伯母子岳が見えま

した。

ちなみにここは「和歌山県の朝日・夕日百選」の地だそうです。

伯母子岳

↓

北方向の山並み

すぐ近くには棚田と水車小屋がありました。

棚田 水車小屋

午後に滝尻王子を出発した方は、この高原の里で宿泊した方が良いと思います。なぜかと言うと、

ここから近露までの区間は時間にして約3時間、ずっと車道を離れた山中の道になります。宿はあり

ません。

ちなみに、この高原の里には「旅館」ではないのに「旅籠○○」と屋号が書かれた家がいくつかありま

した。もう宿としての営業はしていない様子でしたが、歴史を感じます。

そのうちの数件がリニューアルして小さな喫茶店やゲストハウスなどの宿泊施設になっていました。

休憩の後、9:45に出発。いよいよ近露までの山中の道になります。ここから今回のルートの最高地点

の「上多和茶屋跡」迄250mほど登ります。ですが急坂ではないので一安心です。

道の左側に「古道散策のみなさまへ ここから近露王子までは民家も、連絡の方法もなく、所要時間

は約4時間なので気をつけてください」と書かれた看板が立っていました。

その先で狭い通路のような箇所を抜けると古道に入ります。ここからは滝尻からの登りに比べると

緩やかですが、しばらく上り道が続きます。鬱蒼とした杉林の中に石畳の道が続いています。

意外とこの区間は厳しい登りでした。ですが熊野古道の気分に浸りながらゆっくりと登ります。

竹林の中の通路 杉林の中の石畳の道

道沿いに一里塚と東屋がありました。塚の横側に「和歌山から二十五里」と書かれていましたので、

和歌山市の中心街からの距離のようです。さすがに和歌山県が設置したものなので大阪からの距離

ではないですね。

その先はなだらかな登りの古道が続いています。

一里塚と東屋 なだらかな登り道

その先の右手に池があります。「高原池」という名前で結構大きなものです。こんな山の上に池がある

とは意外でした。

その先で階段が始まります。段差はそれほどではないのですが1段ごとの幅が中途半端で歩きにく

いです。

幅の広い階段道

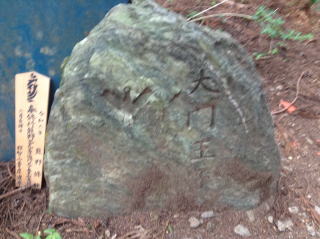

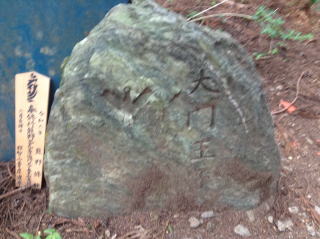

その先に大門王子跡があります。10:35着。

名前の謂れは、かつてこの社地に大きな鳥居があったことから大門の名がついたのだそうです。

大門王子の名は古い参詣記などには記載がなく、新しい王子なのですが、江戸中期にはすでに社が

なくなり、紀州藩が享保8年(1723)に、緑泥片岩の碑を建立しました。300年以上前の出来事が、

新しいと表記される歴史の長さを感じさせられます。

今ある社殿は、平成元年(1989)の復元で、その背後には熊野三百町石のひとつと思われる笠塔婆

と、緑泥片岩の王子跡石碑が並んでいます。

碑 緑泥片岩の碑

社殿

大門王子付近からも多少アップダウンが続きますが、途中で見晴らしの良いところもある快適な道

です。途中から土道に代わり歩きやすくなりました。鶯の鳴き声が聞こえました。よい声です。「90点」

と評価したら「なんでやねん。」と突っ込まれるかもしれません。

ほどなく杉林のなかにある開けたところに出ると、十丈峠(569m)に11:05到着。

東屋があるのでここで昼食です。宿で作って頂いたサンドイッチを食べます。

先客は中国の方でした。日本語が堪能なので少しお話をしましたが、中国でも熊野古道が人気なの

だそうです。

食事を終えて先に進みます。11:25発。すぐ先に十丈王子跡があります。トイレもありました。

十丈王子の碑

ここは中世の参詣記には重點(じゅうてん)の地名および重點王子の社名で登場しています。江戸時代

には付近に数戸の家があり、王子神社を氏神として祀っていたのですが、明治末期の神社合祀で廃社

になりました。いまは奥に小さな祠があるだけで無人の跡地になっています。

一休みの後先に進みます。少し陽が陰って暗く、寒くなってきました。

道端の木の根元に地蔵尊が置かれていました。

地蔵尊

十丈王子からは少し急な登りになります。右手に標高782mの悪四郎山を見ながら歩きます。

11:40に「悪四郎屋敷跡」に到着しました。名前に悪とついてはいますが、これは強いという意味

だそうです。建物は跡形もありません。

楠正成も「悪党」と呼ばれたそうです。

悪四郎屋敷跡

その先にも一里塚がありました。先程の一里塚から1一里(約4km)歩いたということです。12:00。

一里塚

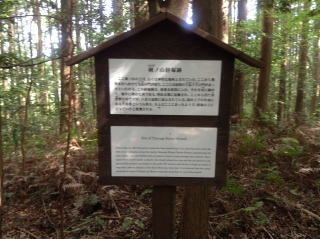

10分くらい歩いたところが「上多和茶屋跡」です。12:10。ここも何も残っていません。この辺りが今回

のコースの最高地点になります。看板には標高600mと書かれていますが、別の方が687mと修正して

いました。687mが正しいようです。

以前はここに茶屋があり、人家もあったそうです。今はただ林があるだけです。ここで一休みです。

上多和茶屋跡の説明板

ここからは近露まで下ります。急な下りが続きますので注意が必要です。上りより下りのほうが転倒

などの事故が多いです。

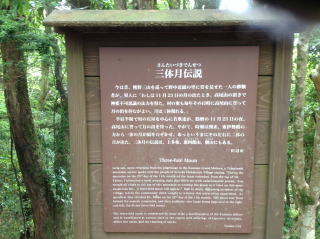

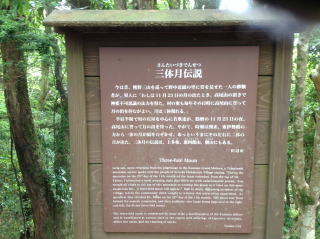

20分ほど下ったところに「三体月鑑賞地」という看板がありましたが、建物もありませんし、別に

ここまで来なくてもこのあたりならどこでも月は見れそうです。12:30着。

この謂れは、ある山伏が「わしはこの地で修行を重ね、不思議な法力を会得、11月23日に月を3体

にした。」と言ったので、翌年の11月23日に村人がここに来て月の出を待ったところ、本当に月が3つ

出たというものでした。どう考えても「?」ですが。

実はこれに似た伝説が他にもあるそうです。何か意味のある事柄なのでしょうか?

三体月伝説の説明板

すぐ先で道が分岐していて右の道を登ったところに三体月鑑賞地があるようです。しかし今は昼間です。

3つになった月が見られるわけではありませんのでパスしました。左の道を進みます。

道はずっと下り続け、林道と交差します。ここが逢坂峠。確か伊勢路にも同じ名前があったと記憶して

います。12:40。

石畳の道 急坂 標識柱

道が分岐するところがいくつかありますが、そこには「ここは熊野古道ではありません。」という看板が

立てられていて道間違いを防ぐようになっていました。有難いことです。

再び急な下りを15分ほど進むと、谷川の音が聞こえて来て、川と舗装された道路を横切ると間もなく

大坂本王子に到着。12:50着。

逢坂峠の東側のふもと、谷川のそばに王子跡があります。杉林のなかの広場といった感じですが、

社の跡とみられる礎石や大木の切り株が残されています。石造の笠塔婆がぽつんと建っています。

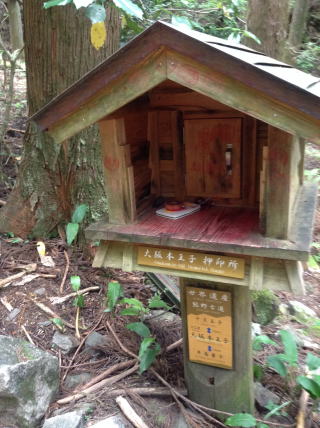

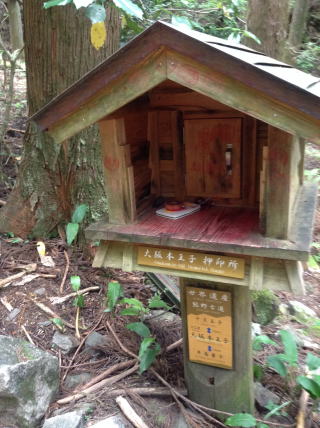

書き忘れていましたが、王子にはそれぞれスタンプが設置されています。これは和歌山県の取り組み

のようで。紀伊路にも置かれていました。

碑 スタンプ台

振り返ると先程までいたところがはるか上といった感じでした。

大坂本王子からは緩やかに下る道になります。木橋が掛けられていました。そういえば、今日初めて

川の流れを見ました。渡ったところの護岸は石垣で整備されていました。土道にもコンクリー製の2本

の線のように物があります。ひょっとしたら森林鉄道のようなものがあったのかもしれません。

木橋で川を渡る

歩くことこと15分で右手に道路があり、その先に「道の駅 熊野古道なかへち」があります。すぐそこ

ですので立ち寄れないこともありませんが、時間もないので先に進みます。13:10。

ちなみに、ここではおみやげやお弁当なども販売しているそうです。

ここまで来たら近露まではもうわずかです。予定よりも早い時間に到着できそうです。でも、まだ気を

抜いてはいけません。まだ一つ峠越えがあります。

牛馬童子まで800mの看板があります。ここに車を停めて牛馬童子を見に行く方もいると思います。

道の駅の前の国道への分岐から階段を上っていくと5分ほどで旧国道に出ます。しばらく舗装路を

歩き、再び杉林に入ると登り道となります。ここにも一里塚がありました。

10分ほどで登り切った所が箸折峠です。

箸折峠の標識

その先に「箸折の宝篋印塔」と書かれた看板があり、その奥に牛馬童子像があります。13:25に到着。

牛と馬にまたがる僧服の石像は、花山法皇の熊野詣の旅姿であるとも言われ、高さ50cmと小さくて

かわいい石像です。誰もがもう少し大きいものだと想像しているらしく、「熊野古道3大がっかり」と言わ

れているそうです。ですが、この中辺路のシンボル的存在となっています。明治時代に花山法皇を偲んで

彫られたそうです。馬に等にまたがっています。花山法皇は体の大きい人だったのでしょうか?

牛馬童子像 箸折峠牛馬童子像の説明板

牛馬童子像の背後に、鎌倉時代の建立と推定される宝篋印塔(県指定文化財「近露の宝塔」)があり

ます。これは花山法皇の熊野御幸の折、経典をこの地に埋納したとの伝説にもとづいて立てられた

ものです。

花山法王は、17歳で皇位についたものの藤原氏の策略にあって、2年後の19歳で出家とともに皇位

を失い、呆然とした心境のまま都を離れ熊野御幸に旅立地ました。その道中、花山法皇がこの峠で萓の

茎を折って箸にして食事をとろうとしたところ、茎から露がしたたり落ちました。

法皇は「これは血か、露か」と物哀しげに側近にたずねたといいます。そのため、麓の里は「近露

(ちかつゆ)」、この峠は箸折峠と呼ばれるようになったといわれています。

ちなみにこの花山法皇は、後に西国三十三カ所の巡礼を行い、三十三寺を定めた方だそうです。

今西国三十三カ所観音巡礼をしていますが、それができるのはこの方のおかげです。

牛馬童子像から近露に向けては最後の下りですが、石畳の急な下り坂があります。辺りは木立に

囲まれ暗いので、足元が見にくいです。5時間以上歩いた疲れも出てきていて、滑って転びやすいので

要注意です。

箸折峠の先からの近露の集落

5分ほどで車道と合流。平になった道を歩き、あとは日置川にかかる「北野橋」を渡れば近露王子に

到着です。13:50。

北野橋 近露王子

熊野詣の宿場として賑わった近露の里の中に鎮座して、産土神としても祀られていたという近露王子

は、王子社の中でも最も早く造られた王子のひとつです。近くを流れる日置川は近露王子におまいり

する前に沐浴して体を清めたという清流で、川岸には後鳥羽上皇の御所もあったといわれています。

近露王子のある近露の里は、本宮の手前の最後の大きな宿所とされていました。

皆さんにはここで待っていてもらい、滝尻王子まで車を回収に出かけます。45分ほどで戻りました。

歩いたら片道6時間かかった距離を車だと往復45分。車の便利さを改めて感じました。

当初の予定では、今日はここで打ち止めとし、残りの近露〜小広峠の区間は明日の予定でした。

ですが天気予報がどんどん変わり、明日は朝から雨となってしまいました。

このため、残りの区間も今日歩こうと決まりました。現時刻は14:40。歩く距離は約8kmで約2時間。

皆さんの体力も大丈夫とのことで充分歩けます。

もう一つ、本来ならここ近露から小広峠に向かって歩くのですが、時間節約のため、逆方向に歩くこと

にしました。

Oさんの車で小広峠に向かいます。ところが小広トンネルを越えた先の小広峠バス停付近にある

入口がわかりません。このため、トンネルの手前側の小広王子入口のバス停横の空き地に車を停め

歩き出します。14:45。

400m程の舗装路を歩くと古道に着きます。14:52。ところが古道も舗装路でした。この道は旧国道

311号線です。合流点に標識が建っていて、小広王子はここから右に200m先です。が、パスさせて

いただきました。(このため、正確にいうとここから小日路峠までの区間の約1kmが未踏となりました。

またいつの日か歩きに来たいと思います。)近露王子から小広王子(小広峠)までは、途中山道もあり

ますが、大半が舗装された道を進みます。前回来た時にこの区間を歩かなかった理由の1つがこれで

した。中川王子に向かって歩き出します。

合流点から1km程歩くと右側に大きなトンネルの坑口があります。これは新高尾トンネルと言って

長さが914mもあります。現在の道はかつての国道311号線ですので、こうしたトンネルも造られたの

でしょう。現在では利用者がいるかどうかは不明です。

ちなみにこのトンネルのある山は高尾山です。15:07。

トンネルの前には東屋があります。休憩せずに先に進みますが、ここは古道情報によると野宿する方

が多いのだそうです。

標示の38がありました。ここが中辺路の中間点になります。普通なら「やっと半分を過ぎました。」と

なるのですが、この先は歩いているので、あまり感動が湧きませんでした。

古道合流点の標識

2km程を30分ほどで歩くと「中川王子」の碑が建っています。15:15着。この王子は比較的早く設け

られた王子で、中右記に「仲野川王子に参る」とあります。後鳥羽院御幸記でも「中の河」となっており、

修明門院御幸記には「中川」と出ています。現在では中川王子跡としてはこの碑があるだけです

碑と中川王子と彫られた緑泥片岩

その先で少し旧道の地道の区間がありました。やはり舗装路よりもこちらの方が良いです。

山肌に岩で屋根が造られた地蔵尊がありました。寛政3年の文字が掘られていました。

古道 地蔵尊

しばらく進むと又舗装路に戻ります。

その先のお店の店先には、中辺路で有名な冷やしオシッコくんがいました。木彫りの人形がおしっこを

していて「ボクのオシッコ冷やしコーヒーダヨ」と書かれていましたが、このセッティングは私の趣味には

あいません。

隣のカメラ目線のタヌキの方がなんとも言えない表情で良かったです。

冷やしオシッコくんと狸人形

その先には「安倍晴明の腰かけ岩」という説明板がありました。説明によると安倍晴明がここに来た

時に、山上の岩が落ちそうになったのを呪術で防いだそうです。その時に腰掛けた岩が上にありま

したが、当然ただの岩でした。

安倍晴明の腰かけ岩」の説明板

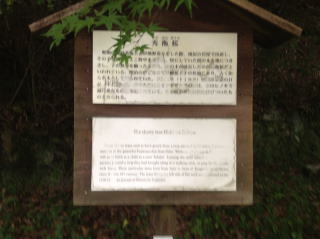

その先に「秀衡桜」があります。15:35。

その昔、奥洲の藤原秀衡が生まれたばかりの我が子を滝尻の岩屋に残して熊野へ参る際、子の

無事を祈念して、ここで桜の木の杖を突き刺したところ、桜が育って花が咲いていたとの伝説があり、

「継桜王子」という名前がつけられました。大きな切り株は明治に枯れた先代の山桜の切り株だそう

です。次の桜の木も数年前に倒れ、傍らにある脇芽が育っています。ですがこの話はかなり眉唾物

です。

藤原秀衡と言えば奥洲の王です。その人物が我が子を置いていくなど考えられません。当然大勢の

お供もいたはずです。臨月の奥様を連れての熊野詣も考えられません。

まあ、いろいろ話が盛られたのでしょう。

ちなみにここは「和歌山県朝日・夕日百選の地」だそうです。

秀衡桜の説明板 野中の景勝地の説明板 スタンプ台

すぐ先には茅葺屋根の風情豊かな「とがの木茶屋」があります。15:40着。以前は名物の「茶がゆ」

なども味わえたそうです。今はコーヒーが名物だとか。残念ながらパスしました。

周辺の春の新緑や秋の紅葉も美しく、囲炉裏のある懐かしい雰囲気が楽しめますので時間い余裕の

ある方はどうぞ。

茅葺き屋根の休憩所

休憩所から50mほど先の継桜王子に着いてびっくり。立派なお社です。大きな杉があります。歴史

を感じさせる所です。他の王子との差はいったい何なのでしょうか?

継桜王子は若一王子権現ともいわれ、野中地区の氏神にあたります。継桜王子境内の斜面には

南向きにだけ枝を伸ばす、樹齢800年の杉の巨木が10本近く生育しています。最大のものは幹回り

8mもあるそうです。これが「野中の一本杉」でしょう。

その枝の向きが那智山・熊野那智大社の方角である事から、古くから信仰の対象になってきました。

「野中の一方杉」と呼ばれ、県の天然記念物に指定されています。

明治44年に伐採されかかりましたが、世界的な博物学者、南方熊楠によって守られたことも有名

です。

継桜王子

継桜王子境内 野中の一本杉

継桜王子の目の前にある階段を少し下ると、野中の清水という水場があります。行きませんでしたが、

この湧き水は「野中の一方杉」の下方から湧き出すお水で「日本の名水百選」にも選ばれている名水

です。

ここから1hmほど進んだところにある「比曽原王子」は石碑が残るだけでした。16:00着。道が舗装

され、民家ができるとこうなるのかという見本みたいなところでした。ここにはかつて「手枕の松」と呼ば

れる名木があったと言われ、明治末期まで160坪の常緑樹の悠然とした官山だったそうですが、今では

その面影は見られません。

比曽原王子の碑

比曽原王子からはほぼ平坦な道がしばらく続き、軽快に歩けました。その先で、一旦楠山坂で古道

らしい土道に入るのですが、またすぐに舗装道に出ます。小さな峠を登った辺りで視界が開けて景色

が良くなってきました。この先に小学校があります。校庭が芝生でレトロな校舎もかわいいです。芝生

の校庭はいいですね。私の頃は校庭といえば土でしたから。

空をどんどん雲が覆ってきました。朝の快晴が嘘のようです。この様子では明日はやはり雨のよう

です。今日無理をしましたが歩いておいてよかったです。

坂道の道路を下っていきます。正面い近露の集落が見えています。もうすぐです。

16:50にようやく近露に到着しました。さすがに疲れました。今日の歩行距離は約20km、時間は

8時間ほど歩きました。

車を回収して宿に向かいます。

ここから今夜の宿のある湯の峰温泉に移動です。やはり熊野本宮に来たからにはこの温泉に

泊まらないといけないでしょう。十津川温泉と並ぶ熊野の二大巨頭です。

ここから湯の峰温泉までは古道が続いています。歩くと6時間以上かかる距離ですが車だと30分です。

湯の峰温泉に到着。17:30。ここは壺湯を中心に10軒以上の宿が並び、小さいですが温泉街に

なっています。壺湯というのは小栗判官蘇生の地で有名な湯です。

今夜の宿は「民宿くらや」さんです。湯畑にも近い場所で、建物はレトロ感満載でしたがそれがまた

よかったです。実はこの湯の峰温泉には新しい建物がありません。古い建物を壊さずに修理して

使っているそうです。共同浴場が新しいのですが景観的には浮いていました。

すでに時間は18:00近いです。温泉街の散策は後程ということにしてまずが入浴です。お風呂は

狭かったものの、硫黄の匂いが漂う効果が期待できるお湯でした。

湯畑 泊まった宿

まもなく、夕食の時間となりました。

今日の夕食も山里らしいメニューで、美味しかったです。

食事の後温泉街を散策しました。街灯がほとんどなく、かなり暗かったのですが、それがなかなか

良い風情を醸し出していました。

温泉街夜景 泊まった宿

今日も早めに寝ます。

行程(3日目)

朝6:00に起床。外は明るくなっていますが、かなり雲が多いのが気になります。早めの朝食を

済ませます。昨日とは一転して和食の見本のような食事でした。

朝食

出かけようとしたときに雨が降り出しました。昨日全区間を歩いておいてよかったです。

今日は那智大社と青岸渡寺に参拝に向かいます。ここからは登山とは関係ありませんので省きます

が、那智の滝は見事です。那智大社と青岸渡寺は下の駐車場から登ると大変です。かなり急な階段を

登らないといけません。

無事参拝を終えて帰路に着きました。

今回は、なんとか2日目までは天候に恵まれ無事に中辺路の主要区間を歩けました。展望が少なかった

のが残念ですが、いろいろな旧所・史跡があり、なかなか面白かったです。

熊野川の川下りはなかなか良かったです。お勧めします。

登山ではありませんが、大昔から多くの人が歩いた道を歩くのは意義のあることだと思います。

皆さんも歩いてみてください。

熊野古道はまだ他にもルートがありますのでそちらもチャレンジしてみたいと思います。